El último secreto de Gombrowicz - 16.08.2013 - lanacion.com Viernes 16 de agosto de 2013 | Publicado en edición impresa

Inédito final

El último secreto de Gombrowicz

En Polonia, su país natal, acaba de ver la luz Kronos, misterioso cuaderno del escritor que pasó veinticuatro años en la Argentina; complemento escondido de su famoso Diario, las anotaciones del volumen revelan aspectos de su vida íntima; son, según anuncia Rita Gombrowicz, viuda del autor de Ferdydurke, las únicas páginas suyas que quedaban por publicar

Todo hacía pensar que la proverbial vocación de Witold Gombrowicz (1904-1969) de detonar polémicas era cosa del pasado. Por ejemplo, el hecho de que el Estado polaco hubiera erigido un Museo Gombrowicz en Wsola, en una mansión que había pertenecido a su familia, llevaba a suponer que el autor de Ferdydurke, unas veces glorificado y otras denostado, se había convertido finalmente en monumento nacional de su país, en incuestionable ícono de la cultura sacralizada.

Qué va, nada de eso. Desde su muerte, que sobrevino en julio de 1969 (pocos días antes de cumplir 65 años), fueron numerosas las reediciones en diversas lenguas de su producción narrativa y teatral (Cosmos, Transatlántico, El casamiento, Ivonne, princesa de Bourgogne y La seducción, por nombrar algunos de sus títulos) y muchas más las publicaciones de textos críticos o biográficos que abordaban al autor y su impronta literario-filosófica. Pero nada había movilizado tanto al mundo literario como la reciente aparición, en Polonia, de una suerte de síntesis autobiográfica hasta ahora inédita, distinta de su difundido Diario, esta vez íntima y reveladora de una privacidad que incluye su vida erótica, su bisexualidad y apuntes en código, además de múltiples encontronazos y éxitos profesionales: son algunas de las aristas más resonantes de Kronos, un volumen de 460 páginas por ahora sólo legible en lengua polaca.

"Me llevó muchos años decidirme a cederlo para su publicación", dice a adncultura Rita Gombrowicz, viuda del escritor, por teléfono, desde París. Y explica: "He cumplido 78 años, una edad en la que se empieza a sentir la necesidad de desprenderse de algunas cosas. Incluso superando el pudor, como ocurre con estas confesiones privadas. Tengo mucho afecto por mis amigos argentinos y por los lectores de ese país, porque fue el territorio donde Witold vivió y escribió, pero no sé cuándo llegará a publicarse esto en castellano, a pesar de que buena parte de lo que consigna Kronos son cosas vividas en la Argentina." Ya decidida a darlo a conocer, Rita demoró, no obstante, la impresión del texto, porque quería asegurarse la publicación de la obra completa de Gombrowicz, antes de la publicación de Kronos. Al parecer, habrían surgido algunas dudas respecto de alusiones personales y sobre la posibilidad de omitir los pasajes más íntimos. Finalmente el texto ha aparecido en su versión integral.

Con insólita frecuencia han aterrizado en Buenos Aires estudiosos que seguían los pasos del escritor en éste, su terruño de adopción, al que llegó en un trasatlántico en 1939 para quedarse hasta 1963, año en el que, con una beca de la Fundación Ford y en otro trasatlántico (el Federico C), partió a Alemania, de donde ya no volvería. Ahora mismo, por ejemplo, ronda por bibliotecas de Buenos Aires un becario polaco, Kacper Nowacki (Lódz, 1986), quien refiere a adncultura objetivos y detalles de su investigación, convencido de que "la Argentina es el lugar donde Gombrowicz creó la parte más importante de su producción". Y aclara que la aparición de Kronos en Polonia, hace menos de tres meses, lo sorprendió aquí, razón por la cual, en la necesidad de leerlo inmediatamente, debió comprar por Internet la edición electrónica del libro.

Un secreto bien guardado

Kronos fue publicado en mayo último por Wydawnictwo Literackie, de Cracovia, sello editorial que pertenece al grupo Libella. La cesión del original a una editorial polaca fue decisión de Rita, al cabo de un prolongado período de silencio: "Esos archivos permanecieron bien guardados, debajo de mi cama, durante 25 años", cuenta. Ante la aparición del libro, la prensa de Francia (país en el que residió Gombrowicz, tras su paso por Alemania, hasta su muerte) apeló a expresiones que revelan el impacto que Kronos produjo. Rita las menciona: "Le second journal de WG, cette fois-ci intime ('el segundo Diario de WG, esta vez íntimo'), o bien, una lacónica pero elocuente calificación del volumen: provocation posthume". El carácter póstumo de la provocación gombrowicziana es, en verdad, uno de los rasgos más salientes del nuevo "diario" pero, sobre todo, de la intrínseca naturaleza de Witold, un espíritu revulsivo que sigue agitando el avispero a cuarenta y cuatro años de su desaparición física.

Según confiesa Rita, resultaba angustiante mantener el original en secreto, un texto que, como lo cuenta en su "Introducción" [ver aparte], ella había descubierto en 1966, en vida de Witold. Tal vez él mismo haya contribuido a rodear esos apuntes de un aura misteriosa y "sagrada", cuando le dijo que si llegaba a incendiarse la casa, salvara los manuscritos. Rita tenía unos amigos polacos que vivían en Italia, los Paczowski, Bodan y Maria; fue Maria Paczowska, la confidente de Rita, la primera en descifrar el texto polaco. "Yo tomaba apuntes en francés y después los tipeaba", apunta Rita. Pensó en hacer una fotocopia cuando viajó a la Argentina en la década del setenta "con una lista de preguntas para esclarecer los puntos oscuros de un texto a veces escrito en clave". Aquí la conocimos, ya entonces; aquí la frecuentamos y hablamos de su difunto esposo, pero ella nunca se atrevió a revelar la existencia del manuscrito.

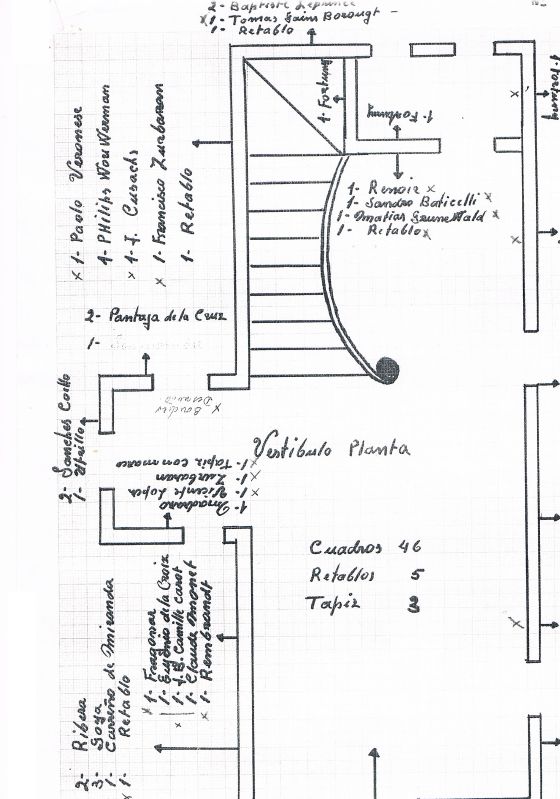

Ahora Kronos ha visto la luz. Las hojas manuscritas, sueltas (sesenta y ocho, en total), se han convertido en un volumen profusamente ilustrado con fotografías y, cada tanto, con una página facsimilar del original y, sobre todo, con abundantes notas al pie de los curadores de la edición, Klementyna Suchanow y Jerzy Jarzebski. "Es un libro lleno de misterios, no literario", informa Kacper Nowacki, que avanza en una tesis doctoral sobre el erotismo en la obra de Gombrowicz. En efecto, lo que se despliega es un texto telegráfico, con notas a veces inconexas [véase recuadro], que cubren más de 45 años de la vida del autor. En la edición el libro está dividido en tres partes: Polonia 1922-1939, Argentina 1939-1963, Europa 1963-1969. "Para mí, la sección más interesante es la parte argentina, por sus alusiones a textos desconocidos, cuentos y artículos publicados en Buenos Aires que todavía no se conocen, y también algunas amistades hasta ahora no registradas, por ejemplo, con Héctor René Lafleur", comenta el joven Nowacki. Según él, no todo es atractivo para los lectores de su generación que no hayan frecuentado la obra del polaco. "Hay cosas que no se entienden si no se complementan -señala- con la lectura del Diario."

En el "flamante" libro hay un dato que modifica el registro biográfico del escritor: Gombrowicz revela aquí que en 1939 habló con el presidente de la compañía naviera del Chrobry (la nave en cuya travesía inaugural él había viajado desde Polonia a Buenos Aires) para comunicarle que había decidido quedarse en la Argentina. Esto significa que fue una elección deliberada. Hasta ahora siempre se habló de la circunstancia accidental por la cual el escritor quedó varado en Buenos Aires a raíz del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pero no fue así. El viaje, al parecer, había sido estimulado por la familia Gombrowicz, que trataba de alejar del territorio polaco al joven autor, ante la amenaza de inminentes acciones bélicas. La nave llegó al puerto de Buenos Aires el 20 de agosto de 1939 y alrededor del 26 zarpó de regreso a Gdynia, el puerto polaco del que había partido. La guerra estalló oficialmente después, el 1º de septiembre, cuando los tanques nazis invadieron Polonia.

Otros apuntes hacen referencia a lo cotidiano, a veces con signos que requieren interpretación: "Vivo en Bartolomé Mitre 1555 = Av. de Mayo 1200". Es probable que el signo = aluda a "proximidad" y que en esa cuadra de la Avenida de Mayo haya visualizado un bar, el Iberia.

El registro minucioso, a manera de "diario", se verifica a partir de 1953, pero el autor, en una suerte de flashback, se remonta en sus recuerdos a 1922. El ordenamiento por el que optó el criterio de edición se remonta a esa fecha para el arranque del libro. En las décadas iniciales, las de la juventud de Witold, hay baches porque los recuerdos son discontinuos. A partir de 1953, en cambio, el registro es puntual, porque ése fue el año en que comenzó a llevar este "diario". Por ejemplo, cuando cae Perón, en septiembre de 1955, describe el acontecer día por día, hora por hora: "A las 18 dieron un comunicado oficial por la radio".

Hay referencias a su trabajo en el Banco Polaco, con un cierre triunfal cuando logra dejarlo, porque comienza a poder vivir de su literatura ("Por eso 1955 es el año más feliz de mi vida"). Así es que todo el período argentino es presentado con luminosidad. De 1963 en adelante -esto es, la parte europea de su telegráfica autobiografía- aparecen no pocas desventuras (algunas, vinculadas con la publicación de sus obras) y una constante preocupación por el asedio de las enfermedades, con el consiguiente presentimiento de la muerte.

Erotismo y producción literaria

De su vida erótica, Gombrowicz consigna datos de todas las épocas y de todas las ciudades por las que pasó. Los años de Varsovia, los de iniciación literaria en los cafés de los años treinta, dejan ver una profusión de "muchachas en flor", proustianamente hablando. Más adelante, en la Argentina, en cambio, las menciones de amantes tienen la forma de un catálogo, con preponderancia masculina ("jueves-Jaime / sábado-Jorge", etc.). Los nombres son incontables y no siempre queda claro si son meras conexiones amistosas o si se trata de encuentros eróticos.

Enumera cómo, después de abandonar Buenos Aires, llegó a Barcelona, pasó a Niza y de ahí a París. Vio a Jerzy Giedroyc, el legendario director de Kultura, la revista de emigrados polacos donde aparecieron los primeros textos de W. G. en su regreso a Europa. Pero antes de partir, registra en Kronos un hecho literario importante: "[1960] Le digo adiós a Pornografia" (sin acento, porque es el título original en polaco). Concluyó la redacción de la novela y la envió a París, y ese mismo año se publicó en Kultura. Después, en 1962, en Julliard, la editó Maurice Nadeau, el célebre crítico y erudito que murió hace escasos dos meses, a los 102 años. "Un ejemplar de esa edición estaba en la biblioteca de Alejandra Pizarnik, con anotaciones marginales de ella", informa Kacper Nowacki.

Unos años más tarde, el poeta catalán y editor Gabriel Ferrater la tradujo al castellano y la novela se publicó en Barcelona, pero España vivía bajo el franquismo, y la rispidez que el título original podía provocar en los funcionarios del régimen lo hacía irreproducible. La editorial Seix Barral, limitada por la censura, optó por lo que sonaba más atractivo: La seducción. El inolvidable Enrique Pezzoni, a la sazón secretario de redacción de la revista Sur, estimó que ya era tiempo de reconciliar el genio irreverente de ese polaco que exaltaba "lo inacabado, lo imperfecto, lo bajo" (así lo declara en el prólogo de La seducción) con la formalidad y el ascetismo british del grupo que lideraba Victoria Ocampo, que lo había rechazado, y confió a quien escribe estas líneas una extensa reseña bibliográfica de la novela, que se publicó en el número 314 (septiembre/octubre de 1968).

De este modo, El Witoldo (así rebautizado por los "Tandil Boys"), que había chocado y polemizado con algunas cabezas de Sur, un año antes de su muerte se enteró de que, en la lejana Buenos Aires, había ingresado en la inmensa lista de escritores del catálogo de la prestigiosa revista. Para entonces, ya hacía tiempo que -según lo señaló Jorge "Dipi" Di Paola, uno de sus discípulos tandilenses- el escritor venía construyendo "el mito Gombrowicz".

Ahora, en una vuelta de tuerca más de ese mito que continúa alborotando el avispero, surge Kronos. "Me gustaría que, ahora que me decidí a entregar el texto, el libro sea considerado en los márgenes de lo literario, y contribuya al conocimiento de ese hombre al que seguimos amando, un escritor que se llama Witold Gombrowicz, y no a provocar una situación de escándalo", dice Rita. Sin embargo, como suele ocurrir en el terreno del arte y de las ideas (de Alma Schindler Mahler al Che Guevara, pasando por Ernest Hemingway y Hannah Arendt), el mito que alimenta una vida apasionante suele imponerse a su obra. Será difícil, pues, y a pesar de la devota dedicación de Rita, que el "nuevo" libro de Gombrowicz genere apreciaciones que se ajusten al estricto orden de lo literario.

Viernes 16 de agosto de 2013 | Publicado en edición impresa

Diario íntimo

Un manuscrito que debía salvarse de las llamas

En su introducción a Kronos, la viuda del escritor cuenta cómo fue descifrando los despojados textos breves que conforman el libro

Me enteré de la existencia de Kronos en el curso del año 1966, no recuerdo bien qué día. Entré en la habitación de él como lo hacía a veces, cuando dejaba la puerta abierta. Estaba sentado en su mesa de trabajo y, casi enseguida, me dijo: "Ya ves, me dispongo a escribir en mi diario íntimo; cada tanto anoto aquí mis cosas privadas". Pude ver que no se trataba del papel blanco habitual sino más viejo y de un formato más grande; era un documento como un gran libro abierto con hojas sueltas. Me pareció natural que tomara notas ya que estaba escribiendo un Diario para Kultura [la revista de los emigrados polacos en Francia]. No experimenté especial curiosidad. Yo no me metía con sus escritos, yo no leía ni hablaba polaco.

La segunda vez fue en el verano de 1968. Cansado, enfermo, desbordado por el trabajo administrativo que le exigía cada vez más su obra, me pidió que lo ayudara y me puso al tanto, también, de sus "negocios". Me enseñó cómo leer un contrato, cómo responder la correspondencia. Me mostró distintas carpetas que guardaban su correspondencia y algunos manuscritos. Me indicó, sin abrirlo, dónde se encontraba su diario íntimo que él había denominado Kronos, y me dijo: "Si se incendia la casa, recoges Kronos y los contratos y corres lo más rápido posible". En el momento de su muerte, en julio de 1969, cuando me instituí en su legatario universal, la única directiva que yo tenía acerca de ese manuscrito era la de salvarlo de las llamas antes que todos los otros archivos. Comprendí que Kronos era, para él, la cosa más preciosa. Lo coloqué en el centro de mi vida como una fuerza secreta pero activa. Consagré muchos años a recoger los testimonios pendientes que había en aquella época, a reunir los documentos que podían echar luz sobre ese manuscrito.

A comienzos de 1970, seis meses después de su muerte, yo me instalé en Italia, cerca de Maria y Bodhan Paczovski, nuestros amigos más afines, quienes me asesoraron sobre los asuntos polacos durante ese período difícil. Yo llevaba conmigo, en el auto los archivos, entre los que figuraba Kronos. Llevaba todo en dos valijas. Maria y yo nos abocamos al trabajo. Pasamos a revisar el contenido de las carpetas y Maria me iba traduciendo lo esencial. Así fue que abrimos por primera vez Kronos. Guardado en su carpeta rosa salmón en forma de carterita, en cuya portada se veía, escrito a mano por Witold en letras mayúsculas: KRONOS. Había numerosas páginas totalmente cubiertas por su bella escritura regular, sobre el papel del Banco Polaco [de Buenos Aires]. Yo iba pasando las grandes hojas amarillas. Miraba desfilar su vida, año tras año. Era sobrecogedor. Un enigma. Un tesoro.

Tiempo después Maria y yo comenzamos a traducirlo sistemáticamente de principio a fin. Hice una fotocopia -todo en un solo ejemplar- de la totalidad del manuscrito, en el mismo gran formato. Deposité el original en una caja de seguridad de un banco cercano a mi domicilio. Durante nuestras sesiones de trabajo, Maria tomaba entre sus manos una de las hojas de esa fotocopia y me dictaba su traducción, palabra por palabra, a menudo con giros gramaticales polacos. [.] Concluimos la primera versión en francés de ese desciframiento [de nombres] en el curso de 1972. Yo agregué, a continuación, las notas de Gustave Kotkowski, de Alejandro Rússovich y las de Wojciech Karpinski. Continué para integrar mis propios descubrimientos con el correr de los años. Fui corrigiendo y tipié de nuevo todo en mi pequeña Olivetti portátil. [.]

En abril de 1952 Gombrowicz lee el Diario de André Gide durante sus vacaciones en Salsipuedes [Córdoba]. De regreso a Buenos Aires, escribe su diario de Salsipuedes, el primer boceto de su Diario, publicado algunos meses después en Kultura. El 6 de agosto de 1952 le escribe una carta a Giedroyc [director de la revista] que revela que ha reflexionado seriamente sobre la manera de escribir su propio Diario: "En este momento escribo una suerte de diario -como ese de Salsipuedes que le envié-. [.] El Diario de Gide no me ha inspirado especialmente; me ha permitido, sin embargo, vencer ciertas dificultades esenciales que me obstaculizaban hasta el momento de realizar ese proyecto (yo pensaba que un diario debía ser 'privado', y él me ha permitido descubrir la posibilidad de un diario privado-público)". [.]

Así es que Kronos es el complemento escondido, privado, del Diario. Según entiendo, ambos fueron escritos al mismo tiempo en dos planos diferentes. [.]

Kronos es la búsqueda obstinada del armazón de su ser. [Witold] retrocedió hasta los límites más lejanos de su memoria para reencontrar su pasado. Exploró el conocimiento de sí mismo para que fuera útil a su Diario público. Me impresionó la manera con la que él se trataba, como en su vida, con distancia y objetividad. Me reencontré con su voluntad y su disciplina para atenerse a los hechos, y solo a los hechos. Ni más ni menos. [.] Hay que considerar, sin embargo, que Kronos es una sucesión de marcas o señales tan personales que no dan una idea exacta del papel que cumplieron en su vida ciertas personas. Kronos disipó también las ambigüedades sobre su sexualidad, algo tan importante para una obra en la que juega a tal punto lo existencial. [.] Su amor de juventud es el punto de partida de su reflexión acerca de su concepción del hombre ferdydurkiano. Su total despojamiento, su condición de desposeído durante los años de guerra, a veces me recuerda a Job. Es su grandeza, esa de haberse mostrado en toda su humanidad, tanto en sus pasiones como en su miseria.

Por Rita Gombrowicz.el dispensador dice:implacable tiempo,disipas el aire,tomas los alientos,licuas recuerdos,confundes lo eterno...interminable tiempo,intrigas inviernos,entremezclas estaciones,introduces pensamientos,atas sentidos,desatas sentimientos,cuando alguien cree tomarte,le quitas el intento...no eres un reloj,ni campana, ni péndulo,sólo condicionas,a quien se ata a tu concepto,así como liberas,al alma de sus pesos,contienes todo lo existido,evaporando los conocimientos,renovando a aquel que llega, sumergiéndolo en el viento...pasas y conservas un cuaderno,los olvidos abundan en lo eterno,cuando alguien te cree tomar,lo ahogas en silencios,nadie te puede dominar,el que te descubre,te niega en su momento...AGOSTO 16, 2013.- tienes tu propio zodíaco...por ello atrapas los recuerdos...DEDICADO A: Mario Berdicevsky... el dispensador anota al margen ► En la

mitología griega,

Crono1 o

Cronos2 (

griego antiguo: χρόνος,

romanización:

Khrónos,

pronunciación:

clásica: kʰrónos,

Koiné: kʰrˈo̞no̞s,

bizantina: xrˈonos, significado:

tiempo abstracto general, tiempo o periodo determinado3 , literalmente: «

Tiempo»)

45 era la personificación del

tiempo, según se dice en las obras filosóficas presocráticas. Algunos autores optan por una

transcripción fonética desde el griego moderno para la letra griega

Χ(Ji) adoptando la forma

Jronos.

6 También se le llamaba

Eón o

Aión (Αίών, ‘tiempo eterno’).

En los mitos griegos, Crono (

Chronos) era el dios de las Edades (desde la Dorada hasta la de Bronce) y del

zodiaco. Surgió al principio de los tiempos formado por sí mismo como un ser incorpóreo y serpentino con tres cabezas: de hombre, de toro y de león. Se entrelazó con su compañera

Ananké (la Inevitabilidad) en una espiral en torno al huevo primigenio y lo separó, formando el universo ordenado de la tierra, el mar y el cielo.

Chronos permaneció como el dios remoto e incorpóreo del tiempo que rodeaba el universo, conduciendo la rotación de los cielos y el eterno paso del tiempo. Ocasionalmente se aparecía a

Zeus con la forma de un hombre anciano de largos cabellos y barba blancos, pero la mayor parte del tiempo permanecía como una fuerza más allá del alcance y el poder de los dioses más jóvenes.

En la

tradición órfica,

Chronos era hijo de

Gea o bien de

Hydros (el

Océano primigenio) y

Thesis (la primigenia

Tethys). Junto con Ananké, era padre de

Éter y

Érebo o

Fanes. Otras fuentes afirman que era padre de las

Horas y, con

Nix, de

Hemera. También tuvo otro hijo llamado

Kairos, el dios del tiempo oportuno.

En los mosaicos grecorromanos era representado como un hombre girando la

rueda zodiacal.

el dispensador anota, una vez más, al margen ► En la

mitología griega,

Crono1 o

Cronos2 (en

griego antiguoΚρόνος

Krónos, en

latínCronus)

34 era el principal (y en algunos mitos el más joven) de la primera generación de

Titanes, descendientes divinos de

Gea, la tierra, y

Urano, el cielo. Crono derrocó a su padre Urano y gobernó durante la mitológica

edad dorada, hasta que fue derrocado por sus propios hijos,

Zeus,

Hades y

Poseidón, y encerrado en el

Tártaro5 o enviado a gobernar el paraíso de los

Campos Elíseos.

6 Se le solía representar con una

hoz o

guadaña, que usó como arma para

castrar y destronar a su padre, Urano. En

Atenas se celebraba el duodécimo día de cada mes (

Hekatombaion) una fiesta llamada

Cronia en honor a Crono para celebrar la cosecha, sugiriendo que, como resultado de su relación con la virtuosa

edad dorada, seguía presidiendo como patrón de la

cosecha. Crono también fue identificado en la

antigüedad clásica con el

dios romanoSaturno.

tienes tu propio zodíaco...por ello atrapas los recuerdos...se concertaron las energías,confluyeron los planetas,trajeron al hombre del limbo,sembrándolo en la "gea",le anticiparon que algún día,su paso vería la cosecha...y ahora se cumple tiempo,kronos cierra su era.AGOSTO 16, 2013.-

![]()

Alicia Framis

Alicia Framis

i Con i ofrece a el próximo curso el primer máster en novela gráfica de España, que se impartirá en la Casa del Lector en Matadero.

i Con i ofrece a el próximo curso el primer máster en novela gráfica de España, que se impartirá en la Casa del Lector en Matadero.

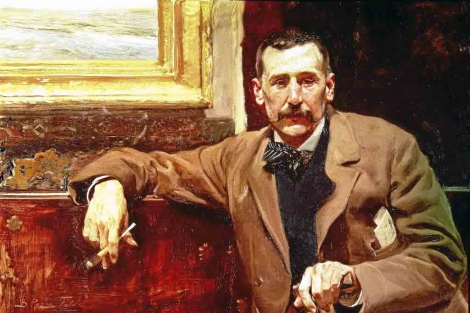

Cuadro de Joaquín Sorolla del escritor Benito Pérez Galdós

Cuadro de Joaquín Sorolla del escritor Benito Pérez Galdós